キーワード “ストレス予防研修”に関する記事

-

2021年11月28日更新 働く女性のメンタルヘルスと持続可能な暮らし|日経xwoman取材内容

日経xwoman(クロスウーマン) - 働く女性のためのWEBメディアからけんこう総研代表タニカワが取材されました。SDGs 時代のエコ・サステナブルな暮らし方. 2021.08.27 みんなのデジタル新時代 ~デジタルの日 3媒体クロスメディアです。アップされましたらまたご報告いたします。 日経xwoman(クロスウーマン)は、働く女性のキャリアやライフスタイル、心身の健康をテーマに発信するWE……

-

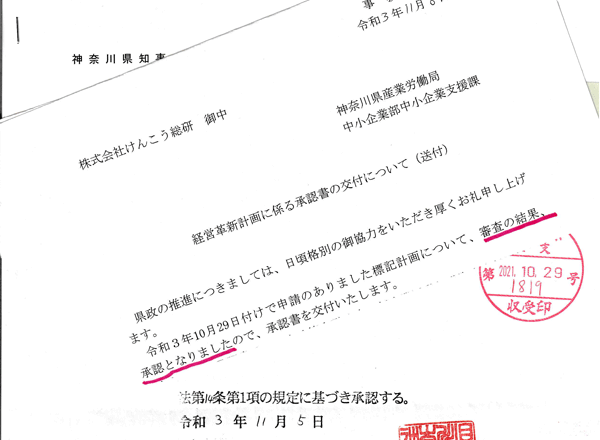

2021年11月10日更新 国と自治体から評価・承認されたけんこう総研の「DX経営革新計画」とは何か

第三者評価が示す、けんこう総研の健康経営支援 けんこう総研の健康経営研修は、国と自治体による「経営革新計画」として正式に承認されています。 これは、単に研修を実施している、実績がある、という話ではありません。 「新しい働き方に対応した、革新的かつ実効性のある事業である」と、第三者機関から評価されたことを意味します。 神奈川県・国から承認されたDX経営革新計画 ……